Espacio

curricular: Turismo y Sociedad

4to

Docente: Carbó

Gabriela

Tema: Evolución

Histórica del Turismo Mundial y de la Argentina.

Fecha de

entrega: antes del miércoles 25 de marzo (hasta las 23.59 hs) por plataforma Classroom.

Al final del documento hay un

tutorial que explica la utilización de Classroom

Código para el uso de los alumnos de 4to año jskhpsp

Formato: a

criterio del estudiante. Pueden hacerlo como cuadro sinóptico, como texto con

ítems, etc.

Actividad:

Realizar la síntesis de cada una de las etapas de la evolución histórica del

Turismo (mundial y en Argentina). Utilizar ítems. Es una síntesis lo que se busca, no copiar textualmente de la información.

Separar bien cada una de las etapas (y subetapas)

Utilizar la

información que aparece a continuación. ACLARACIÓN… este texto NO está en el

cuadernillo. Es decisión del estudiante imprimirlo o utilizarlo desde la

computadora. Luego de corregidas las síntesis, éstas serán el material de

estudio para una próxima evaluación.

Evolución

histórica del turismo universal

Todas las épocas, todas las

culturas, en las diferentes regiones del mundo, sintieron el deseo de

desplazamiento a partir de diferentes necesidades. Así lo atestiguan un

sinnúmero de antiguos relatos, los cuales mencionan que los hombres se

desplazaban constantemente motivados por las peregrinaciones, la navegación, el

comercio, el descubrimiento, la conquista y/o colonización o bien simplemente

para contactarse con diferentes culturas, con la naturaleza, con “otras

tierras”. Tal es el caso de los griegos, que realizaban viajes para asistir a

celebraciones religiosas que se efectuaban junto a las competencias atléticas

que dieron origen a las Olimpíadas. Por su parte, los romanos, durante el

apogeo del Imperio, realizaban importantes desplazamientos de personas desde

Roma hacia el campo y a sitios ubicados a la orilla del mar, así como también

visitaban templos, asistían a festividades y aprovechaban los baños termales.

Es decir que, aparentemente, desde el origen de la humanidad estuvo latente la

necesidad de trasladarse con fines de placer y recreativos. Ante la

inexistencia de hospedajes organizados, las alternativas que se utilizaban eran

los templos y los monasterios. Con el tiempo fueron surgiendo las primeras y

rudimentarias posadas y tabernas. A pesar de los antecedentes que se mencionan,

es difícil referirse a esos desplazamientos bajo el concepto contemporáneo de

viajes turísticos. Tal como plantea Acerenza (1995), “no es sino hasta el

Renacimiento cuando se comienzan a emprender viajes por razones distintas a las

que motivaban a los peregrinos y mercaderes”.

A partir del siglo XVI, y

extendiéndose hasta mediados del siglo XIX, se establecen las bases del turismo

moderno. Es durante ese período en que se comenzaron a desarrollar los primeros

centros vacacionales y la organización de los viajes.

Etapa del pre turismo

Molina (2000) organiza de forma

interesante, sencilla y sintética la evolución del turismo universal en las

etapas, las cuales desarrollaremos a continuación. Tiene su origen en el siglo

XVI y se extiende hasta el siglo XVIII. Encuentra su punto de partida en el

denominado Gran Tour, cuando los jóvenes de la nobleza inglesa comenzaron a

viajar por el continente europeo con el fin de complementar su formación,

aunque en rigor se dedicaban más a los placeres y al buen vivir, obtener

experiencia personal y a relacionarse con la cultura, el arte y la sociedad.

Los viajes podían extenderse hasta un promedio de 3 años. En esta etapa también

se comenzó a valorar las aguas termales, que comenzaron a ser tenidas en cuenta

por sus propiedades curativas. Se desarrollaron complejos termales que

adicionaban múltiples actividades con fines recreativos. Uno de los ejemplos

más representativos de este período, fue el surgimiento de Bath (Inglaterra),

como un elegante centro termal y de encuentro social. A fines del siglo XVIII

se incorporó el disfrute de los baños de mar replicando el modelo termal, es

decir la mezcla del aprovechamiento de las propiedades curativas con el placer

y la diversión. El caso más emblemático fue el surgimiento de Brighton,

Inglaterra que, de ser “una simple aldea de pescadores en 1760, llegó a ser, en

la segunda mitad del siglo XVIII, el lugar más alegre y más de moda no sólo de

Inglaterra, sino de toda Europa” (ACERENZA, 1995). Ciertamente esta fue una

etapa elitista, ya que sólo accedían a los viajes de placer (en general de

prolongadas estadías) las clases acomodadas.

Etapa del turismo industrial

Molina subdivide esta etapa en

etapa del turismo industrial temprano, etapa del turismo industrial maduro y

etapa del turismo pos industrial. A partir de mediados del siglo XIX se

consideraron definidas todas las bases del turismo moderno y los beneficios

socioeconómicos que éste produciría. El turismo

industrial temprano se origina en el siglo XVIII y se extiende hasta los

inicios de la segunda guerra mundial. Se caracterizó, como consecuencia de la

revolución industrial, por una marcada transformación económica generando

cierta movilidad social con el surgimiento de una incipiente clase media. De

ese modo se incorporó al mercado a nuevos sectores de la sociedad que, en una

primera etapa, produjeron un interesante crecimiento de las ciudades

balnearias, incluso más que el que se dio en las industriales. Por otra parte,

el transporte comenzó una importante evolución de la mano del ferrocarril, luego

del automóvil y, al final de esta etapa, del avión, permitiendo dinamizar los

desplazamientos. Surgieron los grandes complejos hoteleros, incluyendo las

primeras cadenas, la agencia de viajes como intermediarias en las ventas, y es

la etapa en que tiene una gran expansión el turismo de playa. La prosperidad

económica y social, el desarrollo de las comunicaciones, el acceso y la

disponibilidad del tiempo libre, el avance tecnológico, el desarrollo de

equipamiento turístico –particularmente de alojamiento– y la paz reinante

definen el gran impulso de la actividad. El turismo industrial maduro comienza una vez finalizada la segunda

guerra mundial, a partir de la cual se desarrolla el turismo como imperativo

social, dando origen al denominado turismo masivo y despertando el interés de

la mayoría de los países. Las principales causas generadoras de la masificación

son las reglamentaciones laborales que otorgan el derecho al descanso y al ocio

y reconocen las vacaciones pagas que les permiten a los trabajadores el acceso

al turismo, consolidándolo como un derecho adquirido por la sociedad, para que

esta pueda desarrollar sus potencialidades para la expansión física, espiritual

e intelectual. Es decir que el desarrollo del turismo está indefectiblemente

ligado al concepto de tiempo libre. Sin embargo, hasta 1950 el turismo fue

sobre todo una actividad nacional, con excepción de algunos viajes

internacionales intra europeos. A su vez, un alto grado de responsabilidad de

este considerable desarrollo de la actividad turística la tiene la fuerte y

continua evolución tecnológica, la tendencia a la diversificación de los medios

de transportes, la gran diversificación de la oferta de alojamientos, el

surgimiento del concepto de producto turístico y la mejora en los canales de

comercialización, con una importante participación de los organizadores de

viajes (mayoristas y minoristas). A partir de esta etapa, la actividad

turística deja de ser de corte europeo y estadounidense y es entendida, tanto

por los gobiernos como por los inversores, como un importante negocio.

Comenzaron a desarrollarse numerosos, nuevos y lejanos destinos –la mayoría de

la mano del turismo de sol y playa–, incluyendo lugares exóticos y, dejando de

lado el desarrollo del turismo espontáneo para dar origen a un turismo

planificado. A los fines de reglamentar, impulsar, promover y mantener las

corrientes turísticas hacia sus países e impulsar el turismo interno, la

mayoría de los gobiernos comenzó a crear organismos especializados. El turismo posindustrial encuentra su

punto de partida a partir de 1980, con el surgimiento de nuevas y marcadas

transformaciones, como ser:

• La alta competitividad de los

mercados. • El rápido desarrollo de nuevas tecnologías. • La necesidad de la

diferenciación de los productos. • Una mayor segmentación de los mercados. •

Una mayor importancia de los aspectos ambientales. • La búsqueda de una mejor

calidad de vida en torno a un proyecto de vida sana son sus principales

replanteos.

El turismo sol y playa comienza a

perder clientes a favor de nuevas formas de turismo, en particular de la mano

del turismo naturaleza y del turismo alternativo. Estas características sientan

las bases y dan origen a una nueva forma de turismo, que Molina (2000) denominó

la etapa posturística, la cual se desarrollaremos más adelante.

Evolución

histórica del turismo en Argentina

Tratar de abordar la evolución

del fenómeno turístico en la República Argentina implica tener en cuenta el

contexto histórico universal, en particular la evolución del fenómeno turístico

en los países que dieron origen a la actividad y, en consecuencia, los que a

través del tiempo más aportaron para su desarrollo y crecimiento. La historia

turística de la Argentina ha tenido tantas oscilaciones como la política

nacional y sin lugar a dudas encuentra una estrecha relación con la

problemática general del país. Para facilitar su comprensión es necesario que

esa evolución se analice en las siguientes etapas: Prehispánica e Hispánica,

Belle Epoque, Transición y Turismo Masivo.

Etapa Pre Hispánica e Hispánica

Cuando se intenta remontar a los

orígenes de los antiguos pobladores de estas tierras –hoy pertenecientes a la

República Argentina– e incursionar en los aspectos turísticos y recreativos,

puede obtenerse poca información. Es sabido que los incas, constituidos en un

gran imperio con la capital en la ciudad de Cuzco, Perú, llegaron a construir

una red planificada de caminos distribuidos entre los actuales territorios de

Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Los antecedentes históricos indican que

ingresaban a la República Argentina por la Quebrada de Humahuaca, desde donde

el camino se abría hacia Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La

Rioja, hasta Mendoza, por donde cruzaban la cordillera de los Andes a través

del Valle de Quillota, al pie del Aconcagua. En esta larga travesía encontraron

las aguas termales hoy denominadas Puente del Inca, que eran utilizadas por sus

propiedades curativas y “mágicas”. Charles Darwin en su relato de travesía de

la cordillera mencionó:

❘❚❚ “En varias partes de la

misma he visto ruinas indias (...) en el paso de Uspallata,(...) en esas casas

debía caber un gran número de personas,que si hemos de creer en la tradición se

habrían construido para servir de lugares de descanso a los incas cuando atravesaban

las montañas” (DARWIN,CHARLES, s/f). ❚❚❘

Es imprescindible aclarar que la

principal motivación que los llevaba a realizar esos desplazamientos se debía a

su espíritu de conquista que sin lugar a dudas mezclaban con la recreación, tal

es el caso del disfrute de las aguas termales en Puente del Inca. En lo

referente a los asentamientos humanos en el actual territorio argentino, poco

se conoce sobre sus costumbres recreativas. Bien ilustra al respecto el

siguiente párrafo de Schlüter:

❘❚❚ “Poco se sabe sobre la

estructuración de las jornadas laborales y utilización del tiempo libre, aunque

leyendas y restos arqueológicos indican frecuentes desplazamientos hacia

fuentes de aguas termales. Yacu Rupaj o aguas calientes (actuales termas de Río

Hondo) fueron las de mayor atractivo y poseían un carácter mágico y religioso.”

(SCHLÜTER, 1990, p. 3) ❚❚❘

Al margen de esos aportes, debe

rescatarse la herencia arqueológica que dejaron las diferentes culturas

indígenas en varias regiones del territorio argentino y que actualmente son

importantes atractivos turísticos. Nombremos aquí sólo algunos. Por un lado,

tenemos la ciudad inca de Shincal, en la provincia de Catamarca, y que

actualmente está en etapa de reconstrucción. Otro caso es el de la Cueva de las

Manos, en la provincia de Santa Cruz, con pinturas rupestres, algunas de las

cuales datan entre 9.500 y 7.000 A.C. Finalmente, mencionemos las ruinas de los

Quilmes, en la provincia de Tucumán, o el Pucará de Tilcara, en la provincia de

Jujuy. Cuando los españoles ingresaron a América del Sur con su intención

básica de conquistar, colonizar y explotar económicamente estas tierras –en

especial en la búsqueda de minerales– no disponían de tiempo para preocuparse

por la realización de viajes de placer. Si bien realizaban permanentes

desplazamientos, los mismos tenían una finalidad bien diferente de la

turística. Hay que agregar que, con la excepción de los caminos construidos por

los incas, no existía otra infraestructura en estas grandes extensiones, a

excepción de algunas huellas definidas por el paso de personas y animales.

Tampoco se podía hallar el equipamiento en términos hoteleros y alimenticios.

Solo existían unas pocas y “miserables” postas (la de Yatasco, en el camino del

Alto Perú; la de Villavicencio, en el camino a Santiago de Chile; etc.)

ubicadas a lo largo de los principales caminos que permitían el recambio de

animales, un poco de alimento y algún rincón para el descanso. Todos esos

aspectos sin lugar a dudas dificultaban la posible idea de un desplazamiento

por turismo. No obstante, según menciona Schlüter:

❘❚❚ “esto no impidió,la

afluencia de viajeros europeos deseosos de conocer el nuevo mundo. Claro que

sólo viajaban unos pocos hombres deseosos de aventura. Lo único que podía

compensar al viajero de sus sacrificios voluntarios era el placer de ver

regiones nuevas y servir a la ciencia y a su patria.” SCHLÜTER (l990,p. 3) ❚❚❘

Etapa de la Belle Epoque

Argentina alcanzó la

independencia el 9 de julio de 1816 y, como menciona Chaunu (1994), “el plata

quedó perdido para España”. A partir de esta fecha se inició el proceso de

organización nacional y territorial y los sucesivos gobiernos demostraron la

necesidad de integrar a la nación a través del desarrollo de medios de

transporte, política que mucho más tarde favorecería el desarrollo turístico

nacional. Una pretendida y breve síntesis de la evolución turística de esa

etapa, que se extendió estimativamente hasta el año 1918, permite considerar

diferentes aspectos. Por un lado, el desarrollo del transporte, en particular

el ferrocarril de la mano de la fértil pampa húmeda, dio origen a un rápido

enriquecimiento de la sociedad porteña, dueña de campos, iniciándose la

denominada década del 80, la que se dio en llamar la Belle Epoque y que durará

hasta la primera guerra mundial. En este sentido, importa rescatar el aporte

que al respecto hace Luis Gregorich:

❘❚❚ “la oligarquía son los

estancieros de la pampa húmeda, los terratenientes emprendedores –y a veces no

tan emprendedores– del litoral, los clubmen y los viejos políticos

conservadores que se creen con derecho natural de gobernar el país. Estos

señores de galerita y guantes blancos con una permanente expresión de ironía y

superioridad en su rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los

palacetes que se han construido en Buenos Aires. El estilo arquitectónico que

les gusta más recuerda a Francia, pero también los hay italianizantes,

hispánicos, anglófilos. La vajilla no es peor de la que usan los Rothschild en

Londres y el Conde Boni de Castellane en París. Y los cuadros, los jardines,

las estatuas... Proclaman ser los creadores de la riqueza Argentina, los

administradores de su época de mayor crecimiento y prosperidad. Y es cierto que

entre 1880 y 1916 el país registró un notable auge económico. Sólo que la

oligarquía es la que se lleva las mayores ganancias.” (GREGORICH, 1983, p. 14) ❚❚❘

El mismo autor rescata las

palabras de Silvina Ocampo, escritora y promotora de la cultura, perteneciente

a la oligarquía argentina:

❘❚❚ “no saben bien si son

europeos o argentinos. En Europa éramos exiliados argentinos y en Argentina

éramos exiliados europeos...” (GREGORICH, 1983, p. 14) ❚❚❘

La nueva oligarquía comenzó, de

la mano del poder económico, a saborear las virtudes del disfrute del tiempo

libre. Originalmente se recluían en sus cascos de estancias, luego iniciaron el

aspirado viaje a Europa, en donde absorbían el estilo de vida para luego

imitarlo en el país. Surgió, entonces, la necesidad de crear una ciudad

balnearia a imagen de las que por entonces existían en Europa. Esto dio origen

a la ciudad de Mar del Plata (1874), al lujoso Hotel Bristol (1886) –cierra sus

puertas en 1944– y a una sucesión de grandes inversiones con fines turísticos y

recreativos en el país. Por entonces Mar del Plata se constituyó en la ciudad

estival por excelencia. Su principal atractivo eran las propiedades curativas

del mar. Las adineradas familias viajaban en tren y pasaban sus extensas

vacaciones, las que promediaban los tres meses de verano, acompañadas incluso

por el personal de servicio. Mar del Plata es, en ese período y como

consecuencia de la inexistencia de leyes laborales que no permitía a los

trabajadores el derecho a las vacaciones, la ciudad turística y recreativa

exclusiva de la limitada clase alta porteña. Muchos de sus miembros construían

sus propias residencias, con la finalidad de constituirla en segunda

residencia; otros pernoctaban en los lujosos emprendimientos hoteleros. Además,

se desarrollaba una vida social intensa que incluía cabalgatas, cacerías,

concursos de tiro, regatas, tenis, golf, hipódromo, conciertos, etc. Poco más

tarde se incorporarán, como otra alternativa, las Sierras de Córdoba debido a

las propiedades curativas para las vías respiratorias del clima serrano. Poco a

poco este destino se constituirá, con Villa Carlos Paz, como principal centro

turístico, en el segundo destino del país. Entre otros aspectos destacables de

esta etapa, pueden incluirse los siguientes: la inauguración de un sinnúmero de

importantes hoteles (en 1854, el elegante Hotel Provence; en 1855, el Hotel

París; en 1856, el Hotel Labastié; en 1857, el Hotel Roma; en 1909, el Hotel

Plaza), todos ubicados en el actual centro porteño.

Don Ernesto Tornquist construyó

en 1909 el hotel más suntuoso, más tradicional y de estilo europeo de la ciudad

de Buenos Aires, que se convirtió en el primer hotel de lujo de la ciudad: el

Plaza Hotel, en la tradicional Plaza San Martín. A partir de 1994 pasó a formar

parte de la cadena Marriot International. No obstante, hasta el día de hoy

sigue perteneciendo a sus antiguos dueños y mantiene su tradicional y elegante

estilo clásico y señorial, con algunas adecuaciones a los tiempos

contemporáneos.

El interior del país también se

caracterizó por desarrollar elegantes proyectos hoteleros: el lujoso Hotel

Edén, inaugurado en 1897 en La Falda, Córdoba; en 1906, el elegante Tigre

Hotel; 1913, la ciudad de Invierno, en Empedrado, Corrientes; Hotel Termas de

Cacheuta y Puente del Inca (1918), ambos con propiedades termales.

El Hotel Edén, fue constituido en

un centro de rehabilitación y dio origen a la localidad de la Falda, en las

sierras de Córdoba. Incluía mobiliario, vajilla, mantelería, cristalería,

platería, estatuas, alfombras, pinturas y pianos de estilo Art Nouveau traídos

de Europa. Poseía campo de golf, anfiteatro y se elaboraban, para el disfrute

de los más exquisitos huéspedes, productos de granja de propiedad del mismo

hotel. Se contó entre los distinguidos pasajeros a los presidentes Julio A.

Roca y Figueroa Alcorta y muchas otras personalidades internacionales. En la

actualidad, aunque fue declarado Monumento Histórico Municipal, no goza de la

opulencia de sus orígenes y está en aparente ruina.

En 1913 se inauguró en Empedrado

(Corrientes) frente al río Paraná la denominada “ciudad de invierno”, complejo

hotelero de influencia totalmente europea, al cual se trasladaban las familias

de la clase alta para no “padecer” el invierno porteño. La ciudad reemplazó por

un corto período los viajes a Asunción del Paraguay, donde hasta entonces se

pasaba el invierno. La obra incluía hasta su acceso, el desvío del ferrocarril

Urquiza, muebles parisinos, materiales importados, casino, hipódromo, criquet,

tenis, etc. La majestuosa ciudad duró tan solo 3 meses, luego es dinamitada.

Los muebles fueron rematados y las tierras loteadas. El emprendimiento fracasó,

entre otras causas, por el declive que produjo la primera guerra mundial que

afectó la economía nacional y también por desacuerdos internos de los

propietarios. Otra importante obra y representativa de este período fue el Club

Sierras de la Ventana, considerado en su época el más lujoso de América del

Sur, construido por el ferrocarril del Sud (1911), con acceso a través de un

tren a vapor con una trocha de 0,75 cm. Una publicación de la Municipalidad de

Tornquist (1996) menciona que:

❘❚❚ “la disposición del plano

del hotel es muy sencilla. Todas las habitaciones reciben luz y aire

directamente del exterior, y el edificio, situado en medio de un parque

participa de los estilos francés –inglés, forma un cuerpo prolongado de cuyos

extremos parten, formando un ángulo recto dos salas que encierran un amplio

jardín preparado para los juegos al aire libre (...) Las habitaciones (173 en

total) tienen ventanas todas ellas, de modo que todos los pasajeros pueden

desde sus cuartos, contemplar el panorama admirable de la montaña. Cada una de

las salas del edificio es de ancho simple con puertas y ventanas en ambos lados

y orientados en la dirección de los vientos reinantes en la localidad con mayor

frecuencia, a fin de que se pueda gozar de la vista del paisaje sin que, para

ello, se requerirá el artificio de galerías de cristales contra el viento,es

cierto,pero interceptoras del aire y de la luz” (Municipalidad de Tornquist.

Historias del Partido, Ex Club Hotel, 1996, Nº 1, 3ª edición, Buenos Aires). ❚❚❘

El establecimiento poseía un área

de 126 hectáreas totalmente parquizadas, cancha de golf, de fútbol, de tenis,

hipismo, piletas de natación, excursiones organizadas y mucho más. Este

complejo, que estaba destinado a encuentros de grupos particulares de la alta

sociedad, tuvo una corta vida: tan solo 6 años. Luego de interminables vaivenes

históricos, entre los que se incluyen etapas de decadencia y despojo –saqueo de

muebles, vajillas y elementos de ornamentación incluidos– fue destruido

definitivamente por un incendio, de origen incierto, en 1983.

En 1857 se inaugura el primer

ferrocarril del país con un recorrido de apenas 10 km. entre la actual Plaza

Lavalle y el barrio de Floresta bautizado con el nombre de La Porteña. Esa

pequeña extensión fue el punto de partida del posterior crecimiento ferroviario

que llegó a alcanzar en el año 1955 los 44.000 km., aunque con el tiempo

decrecería. Con el trazado del ferrocarril, se inició la construcción de

elegantes hoteles, los que impulsaron el desarrollo de nuevos centros

turísticos, administrados por la Compañía Sud América. Así surgen

establecimientos hoteleros en Rosario de la Frontera (Salta), Termas de Reyes

(Jujuy), Yacanto (Córdoba), Hotel Sierras (Sierra de la Ventana, Buenos Aires),

entre otros.

La inauguración en 1865 del

servicio ferroviario a Tigre (provincia de Buenos Aires) trajo aparejado, en un

futuro mediato, la creación de un elitista centro de recreación de los

porteños, quienes comenzaron a construir clubes, casas y hoteles en la ciudad

de Tigre y Delta. En 1903, Francisco P. Moreno resolvió donar al gobierno

nacional una extensión de tierra de su propiedad, con la condición de que en

ellas se creara un parque nacional. La donación fue aceptada por el presidente

J. A. Roca y se creó el Primer Parque Nacional del país, que en un principio se

llamo Parque Nacional del Sur. Este fue el origen de la creación, con el

transcurrir de las décadas, de una cantidad de nuevas áreas protegidas que se

detallarán en la Unidad 5 de esta Carpeta de Trabajo. En 1904 se fundó el

Automóvil Club Argentino (A.C.A.), que brindó gran apoyo a la actividad

turística: aportó la primera hotelería en regiones alejadas y contribuyó, en

sus orígenes, al mejoramiento vial, señalamiento y construcción de estaciones

de servicio. En 1905 se creó la Asociación de Hoteles, restaurantes,

confiterías y cafés de Buenos Aires (H.R.C.C.) y en 1910 ya funcionaban en

Buenos Aires, ofreciendo servicios como agencias de viajes, las empresas Wagon

Lits/Cook, Casa Diaz, Puente Hermanos y Exprinter, entre otras.

Etapa de transición

Puede estimarse que esta etapa se

extendió desde la finalización de la Belle Epoque hasta el año 1945. De este

período se pueden rescatar algunos acontecimientos, aportes y acontecimientos.

En 1928 el Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, anticipó la ley de

jubilaciones, la reglamentación de la jornada laboral y trató de “humanizar”

las condiciones de trabajo, aunque en su intento fue derrocado. A pesar de ello

se inició una incipiente movilidad de clases, la que se acentuará tiempo más

tarde y permitirá poco a poco la incorporación de nuevos sectores sociales al

quehacer turístico. Esta situación se vio afectada cuando en 1929 el mundo

capitalista estalla con la caída de la bolsa de valores de Wall Street

(conocida como “el jueves negro de wall street”), que provocó en todo el mundo

la crisis económica de la década del 30. En EE.UU. quebraron los principales

bancos, industrias, agricultura e inclusive hoteles, y se generó un gran

aumento del desempleo. Argentina, en particular Buenos Aires, también se vio

afectada por esa crisis internacional: los precios internacionales de la carne

y el cereal bajaron drásticamente, las inversiones extranjeras se retrajeron y

surgieron en el país gravísimos problemas económicos con la consecuente baja de

los salarios y despidos masivos de los trabajadores. La crisis alcanzó a todas

las clases sociales pero empobreciendo más a unos que a otros. Se produjo la

falta de alimentos y proliferaron las enfermedades respiratorias que por

entonces eran muy difíciles de curar, situación que impulsó el turismo serrano

por considerar el clima de la zona como propicio para remediar de este tipo de

enfermedades. A pesar de esa situación imperante, entre otros aportes

relevantes de esta etapa pueden incluirse: la creación del Club Andino

Bariloche (1931); de la Dirección Nacional de Vialidad (1932), que impulsó el

desarrollo vial; la apertura del elegante Alvear Palace Hotel (1932); a partir

de la década del 30, el impulso del desarrollo de la ciudad de San Carlos de

Bariloche, con la construcción del centro cívico, el fomento del turismo de

ski, la promoción de la caza y la pesca deportiva y la iniciación de la

navegación con fines turísticos en el lago Nahuel Huapi; en 1938 se inauguró en

esa ciudad el importante Hotel Llao Llao, en Mar del Plata el hotel Provincial

(1941) y el hotel Termas de Villavicencio, en Mendoza. Tiene origen también,

con el impulso de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el desarrollo del

turismo termal.

El Alvear Palace Hotel fue

inaugurado en el año 1932 y se constituyó en un verdadero palacio de estilo

Luis XVI. Fue construido con materiales importados directamente de Francia y

llegó a ser, en su época, uno de los edificios más tradicionales de la ciudad,

convirtiéndose en centro de reuniones de la alta sociedad del país. Más tarde

fue alcanzado por un período de decadencia, hasta que en el año 1990 es

completamente renovado respetando su estilo original. Actualmente se encuentra,

una vez más, entre los mejores del país y del mundo. Incorporó nuevas

innovaciones aunque respetando su estilo original y se mantiene como un hotel

independiente, no habiendo adherido a ninguna cadena internacional como sí lo

hicieron otros importantes hoteles de Argentina.

En 1934 se creó la Dirección de

Parques Nacionales, se promulgó la primera Ley de Parques Nacionales N°

12.103/34 y se crearon los primeros luego del Nahuel Huapi. En el mismo período

se incentivó, a partir del parque nacional, el desarrollo turístico de Puerto

Iguazú. Se creó la Flota Mercante del Estado (1941) que realizó transportes de

cargas y pasajeros efectuando viajes de ultramar entre Argentina y Europa. En

196l se fusionó con otras empresas existentes y dando origen a ELMA, empresa

que incursionó con el barco Libertad en los viajes crucerísticos hacia la

Antártida, pero por poco tiempo (se incendió en el año 1972). En 1944, Juan D.

Perón, asumió como Vicepresidente y Secretario de Trabajo de la Nación. Creó el

Instituto Nacional de Previsión Social, puso en marcha el programa de seguridad

social, vivienda y salud y aprobó el estatuto del peón de campo, siendo estos

los primeros pasos para la posterior sanción de la ley nacional de trabajo. Ya

por entonces Eva Perón comenzó a colaborar en la política social.

Etapa del turismo masivo

Esta etapa tiene su origen en

1946, con la asunción de J. D Perón a la Presidencia del país, desde la cual

continuará acentuando la política de desarrollo social iniciada desde la

Secretaria de Trabajo y Previsión. Su meta fue elevar la situación social y

económica de la población más necesitada. Creó el Instituto Nacional de

Remuneraciones, organismo que implantó el salario mínimo, vital y móvil que

debía garantizar al empleado y a su familia, alimentación, vivienda, educación,

asistencia sanitaria, movilidad, previsión, vacaciones y recreación (art.

N°18-dec. 33.302/45). Se implementó el S.A.C. –Sueldo Anual Complementario–,

del cual se recaudaba el 3 % a los fines del turismo social.

Por otra parte, Perón impulsó la

práctica de deportes en niños y jóvenes, reglamentó la jornada laboral de 8

horas y el acceso a las vacaciones pagas. Incentivó el sindicalismo, el que,

integrado al gobierno, inició la construcción de hoteles destinados al turismo de

los trabajadores. En 1950 se creó la Fundación Eva Perón, que pasó a

administrar los fondos recaudados para el turismo social, hasta entonces

administrados por el Instituto Nacional de Remuneraciones. Se construyó en La

Plata La Ciudad de los Niños; en Ezeiza, las Colonias de Vacaciones y las

Unidades Turísticas de Embalse en Río Tercero (Córdoba); Chapadmalal (Mar del

Plata), y grandes complejos de alojamiento masivo, cuyos primeros destinatarios

fueron los obreros, jubilados, pensionados, estudiantes y niños. Como

consecuencia de la política adoptada, se inició una creciente movilidad social

que dio por resultado a los llamados, por algunos autores, “nuevos ricos”,

quienes rápidamente “copian” las formas de recreación y del turismo de la clase

alta. Es entonces que la oligarquía comenzó a desplazarse de los destinos

turísticos habituales y estos pasan a ser ocupados por los nuevos destinatarios

del turismo, la clase trabajadora dando origen al turismo social, al movimiento

del turismo popular y, como un todo, a la etapa del turismo masivo, también

reconocida como la democratización del turismo, etapa esta que puede

considerarse vigente hasta nuestros días. Resta aclarar que hablar de

democratización del turismo no implica interpretar que la totalidad de la población

acceda a él. Basta analizar las ultimas estadísticas publicadas por el

organismo oficial de turismo para verificar que estimativamente muy por debajo

del 40 % de los argentinos accede de una u otra forma al ejercicio del turismo.

Por lo tanto, aún en los principios del siglo XXI, el ejercicio del turismo

está al alcance de las clases altas y medias, quedando las bajas –una franja

representativa de población– privada de esta posibilidad, con la sola excepción

de aquellos pocos que acceden a través del turismo social y, en algunos casos,

del turismo subvencionado. Como consecuencia de la incipiente masificación del

turismo, se constituyen como nuevos destinos de las clases más acomodadas Punta

Mogotes, en Mar del Plata, más tarde Pinamar y Cariló (década del 60) y Punta

del Este, en Uruguay. Los destinos de preferencia del turismo popular y social

son Mar del Plata, con la playa Bristol, y las sierras de Córdoba, donde en una

primera etapa se continúa desarrollando el turismo de tipo residencial basado

en el alquiler de viviendas o viviendas de propiedad y en una segunda etapa, a

partir de la década del 60, también comenzó a sumarse el turismo de tipo

itinerante. Además, entre otros importantes cambios sucedidos hasta la década

de los 70, pueden incluirse los aportes normativos, los organizacionales, los

formativos, la evolución de la oferta y la demanda incluyendo la oferta de

transportes, alojamientos, destinos y productos.

Aportes normativos

Con referencia a los aportes

normativos, en 1958 el gobierno de Arturo Frondizi promulgó la primera Ley

Nacional de Turismo N° 14.574, modificada en el año 1987 y vigente –aunque con

aspiración de cambios–. En 1968 se promulgó la ley N° 17.752 y dec. regl.

3.09l/68 de promoción hotelera destinada a la construcción de establecimientos

hoteleros. Fue modificada por la ley 19.949/72 y su dec. regl. 7.951/72. En

1970 se sanciona también la Ley N° 18.829 de Agentes de viajes (vigente con

algunas modificaciones: dec. 2l82/72 y otras resol.) y en 1972 se promulgó la

Ley N° 18.828 de política hotelera.

Aportes organizacionales

Entre los aportes

organizacionales más importantes se cuentan la creación en 1959 de la

A.A.A.V.y.T. (Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo); la A.A.A.J.

(Asociación Argentina de Albergues de la Juventud), en 1958; en 1966 la Cámara

Argentina de Turismo (C.A.T.) y en 1982, el Consejo Federal de Turismo

integrado por los directores de turismo de cada provincia, por el organismo

nacional de turismo y por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Formación profesional

Referente a la formación

profesional, a principios de la década del 70 las universidades comenzaron a

dictar las primeras carreras de formación turística tendiendo a resolver el

problema de falta de capacitación en ese ámbito. Con posterioridad se sumaron

un sinnúmero de institutos terciarios en todo el país y la formación

hotelero-gastronómica.

La evolución de la oferta y la

demanda

Durante los primeros años de la

década del 60, el gobierno de Frondizi permitió una estabilidad económica

transitoria, fomentó la industria nacional que permitió una mejora en la

calidad de vida de la población. Esta situación llevó al país a ocupar el

primer lugar en movimientos turísticos de Latinoamérica. Por su parte, los

jóvenes comenzaron a viajar solos, imponiendo nuevos destinos y generando un

nuevo tipo de turismo: el campamentismo. Este es el ejemplo de la ciudad de

Villa Gesell, que por entonces se la conoció como la “capital del ruido”.

También tuvo un fuerte incentivo, con la utilización del auto particular, el

turismo itinerante. Se desarrollaron y/o crecieron nuevos centros turísticos,

en particular en la costa Atlántica, aunque algunos fueron fundados con

anterioridad. San Clemente (fundada en la década del 30), Mar de Ajó (década

del 30), Santa Teresita (década del 40), San Bernardo (década del 40), Monte

Hermoso (década del 40), al igual que Mar del Tuyú y Las Toninas (década del

60). Se dio un fuerte desarrollo al turismo termal con el impulso del centro

turístico de Río Hondo (Santiago del Estero) y Copahue (Neuquén). En 1969, la

provincia de Chubut inició el programa de Conservación de la fauna marina, que

consolidó como destino turístico a la Península de Valdés. En la misma década

surgieron como nuevos destinos los balnearios Las Grutas y El Cóndor, cercanos

a San Antonio y Viedma en Río Negro. A partir de esta década se fueron creando

o mejorando nuevos centros de ski en Ushuaia (Le Martial, Las Cotorras, Valle

de los Huskies, Tierra Mayor); Río Turbio en Santa Cruz; La Hoya en Esquel,

Cerro Bayo en Villa la Angostura, Chapelco en San Martín de los Andes; Parque

Caviahue en Neuquén; Penitentes, Vallecitos y Los Molles en Mendoza. De este

modo se pudo constituir una variada oferta en calidad de nieve, pistas, equipos

y precios. Los 70 fueron, sin duda, de gran relevancia para el desarrollo del

turismo de ski.

Un evento a la vez trascendente y

controvertido fue, en 1978, la realización del Mundial de fútbol. El encuentro

se llevó a cabo en Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. A

tal fin se realizaron importantes obras de infraestructura de acceso a las

ciudades. Se remodelaron los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mar

del Plata y Mendoza. Se construyó hotelería incentivada por líneas de crédito.

A pesar de lo aportado, desde el punto de vista turístico el Mundial de fútbol

no fue un éxito debido a las condiciones políticas imperantes. Paralelamente,

el turismo emisor crecía. A tal efecto la transcripción parcial de la nota

editorial del diario El Mensajero Turístico aporta lo siguiente:

❘❚❚ “El nombre de Martínez de

Hoz sigue siendo tristemente familiar para todos. Sus medidas económicas

determinaron un violento cambio de rumbo en el negocio turístico. Muchas

agencias surgieron en torno a las casas de cambio que por docenas abarrotaron

la ciudad,y era lógico,poco a poco el turismo se transformó de una actividad de

servicios a una de especulación financiera y todo giraba en torno a ella. La

edad del ‘deme dos’ y la época de oro del plazo fijo crearon la cultura de la

especulación. El dinero abundaba en la clase media y el pasajero llegaba por su

cuenta. ¿Para que ir a buscarlo?.” (El Mensajero Turístico, 27-3-96) ❚❚❘

A fines de los 70, como

consecuencia de la situación económica descripta se intensificaron los viajes

de la clase media argentina al exterior con preferencia hacia Miami, Brasil,

Sud África y Europa. Era la época de “la plata dulce”, que a partir de 1982

declina por las nuevas políticas económicas implementadas. A partir de aquí

continúan viajando quienes tienen mayor poder adquisitivo y sigue manteniéndose

el flujo regional hacia Uruguay, Sur de Brasil y zona de playas en Chile. En

1979 se puso en marcha el operativo de la Frontera Austral (Tierra del Fuego y

Santa Cruz) cuya propuesta era el uso, durante la mayor parte del año, de los

atractivos turísticos de Los Glaciares y Canales Fueguinos. Como resultado de

esta acción se consagró, según indica Torrejón (1994), “una estabilidad casi

industrial para El Calafate y Ushuaia”. En términos de política de transportes,

la inauguración del aeropuerto Jorge Newbery (1948) permitió mejorar y ampliar

los vuelos al interior del país y el aeropuerto Ministro Pistarini, Ezeiza

(1949), facilitó las comunicaciones internacionales. Comenzó también la mejora

en la red vial Argentina y la construcción de obras viales, incluyendo puentes

y túneles de integración tanto nacional como internacional. Un hito histórico

fue la inauguración en 1980 de la ruta transpolar que permitió conectar Buenos

Aires con la ciudad de Sydney, Australia. Se iniciaron los primeros cruceros a

la Antártida e islas Malvinas. Se realizaban en barcos de banderas extranjeras,

salvo aquellos que se operaron hasta l976 por la empresa nacional ELMA. En

1980, se inauguró, en la ciudad de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de

Retiro cuya finalidad fue concentrar la totalidad de los arribos y partidas de

servicios desde y hacia el interior del país y países cercanos. A los

anteriores aportes debe sumarse la inauguración de una importante cantidad de

alojamientos de diferentes clasificaciones y categorizaciones tanto en la

ciudad de Buenos Aires como en los principales destinos turísticos del

interior.

De los 80 al siglo XXI

A partir de los 80, el gran

cambio de la actividad turística fue el impulso que tomó el ecoturismo o

turismo basado en el disfrute y respeto de la naturaleza. Su desarrollo se

acentuó aun más en la década del 90, asociado muchas veces con otras formas

alternativas del turismo. Estas nuevas modalidades de viaje comenzaron a

favorecer el desarrollo de zonas turísticas poco tenidas en cuenta hasta ese

momento.

Como ejemplos de nuevas formas de

turismo, vale la pena mencionar dos emprendimientos turísticos que responden a

la modalidad alternativa. El primero es el Parque Paleontológico Bryn Gwyn,

ubicado a pocos kilómetros de la localidad de Gaiman (Chubut). El parque es el

primero en su tipo en América Latina y fue concebido como una exhibición

natural de la riqueza paleontológica de Patagonia, ofreciendo la posibilidad de

experimentar con materiales fósiles en relación con la integración paisajística

natural, funcionando de esta manera como complemento de los museos. El segundo

emprendimiento, también patagónico, ubicado en la localidad de Sierra Grande

(Río Negro), consiste en la posibilidad de visitar las minas de hierro que hoy

se encuentran improductivas. Consecuencia de esto es que los habitantes

pusieron manos a la obra para desarrollar un producto turístico a través del

cual el visitante puede recorrer las profundidades de la mina, apreciando las

técnicas de sostenimiento utilizadas en la minería, reconocer los sectores ya

explotados y visitar el insólito museo minero que se encuentra bajo tierra.

Estos dos ejemplos derivan en la posibilidad de generar día a día nuevas

alternativas allí donde en otras épocas o tan sólo unos años atrás, no era

posible.

A partir de esta década surgen

nuevos destinos y productos turísticos. En 1983 se inauguró el centro integral

de ski Las Leñas (Mendoza), de nivel internacional. En 1985 se fundó Villa El Chaltén

(Santa Cruz). Este pequeño poblado, que concentra unos 500 habitantes, por la

variedad y calidad del paisaje en que se encuentra ubicado resulta un lugar

propicio para el desarrollo del ecoturismo y el turismo de aventura. Muy cerca

se hallan los cerros Torre y Fitz Roy, ambos muy reconocidos por los andinistas

de todo el mundo, así también como Lago del Desierto. La villa es también la

puerta de entrada a los Hielos Continentales Patagónicos y es conocida como la

Capital Nacional del Trekking. En 1986 la provincia de Neuquén realizó un plan

de desarrollo turístico de Copahue-Caviahue. El primero destinado al turismo

termal de salud y el segundo al turismo de ski alpino y de fondo en invierno, y

como actividad complementaria durante el verano, la realización de excursiones

hacia los atractivos naturales. En 1998, Ushuaia incorporó a los ya existentes

centros de ski de fondo, un nuevo centro de ski alpino llamado Monte Castor. En

el 2000 se inauguró el Parque de Nieve Batea Mahuida (Neuquén), el primer

centro de ski bajo la propiedad y explotación de la comunidad indígena Mapuche.

Dicha comunidad recibió, para contribuir con su desarrollo, el aporte económico

del gobierno provincial. Este es el primer ejemplo, de impulsar el desarrollo

socioeconómico de las diversas comunidades indígenas que existen distribuidas

por todo el país.

A partir de la década del 90 el

país ingresó, con la promulgación de la Ley de Reforma del Estado N° 23.696, a

una política de corte neoliberal y a una serie de reformas que comprendió a las

empresas y bienes del Estado, quedando la mayoría de ellas sujeto a

privatizaciones. Esta reforma permitió, por ejemplo, la concesión a manos

privadas del hotel Llao Llao; la desregulación trajo la creación e

incorporación de nuevas compañías aéreas que, en una primera etapa, ampliaron

los vuelos de cabotaje aunque luego la mayoría fue quebrando. Se incorporaron

un sinnúmero de nuevas compañías aéreas internacionales que facilitaron las

comunicaciones con el país, incluyendo servicios directos –hasta entonces

inexistentes– a Sudáfrica,Asia Pacífico y Centro América. Se inició el programa

de reconversión vial para el mejoramiento de la red vial troncal bajo la

modalidad de adjudicación por el sistema de peajes que comprendió el 35,7% del

total de la red troncal, mejorando muchos tramos que ofrecen accesibilidad a

importantes centros turísticos del país. En 1998 fueron concesionados un grupo

de más de 30 aeropuertos. La actividad crucerística tuvo un fuerte incremento,

en particular con la utilización de los puertos de Buenos Aires y Ushuaia,

alcanzando éste último un posicionamiento estratégico para los cruceros con

destino a la Antártida. Este crecimiento llevó a que en el 2001 se inaugurara

en la ciudad de Buenos Aires la terminal crucerística Quinquela Martín. Con

referencia al desempeño laboral del sector, según informes difundidos por la

Secretaría de Turismo de la Nación, para el año 2000 la actividad había

generado un total de 450.000 puestos directos, mientras que el total

–incluyendo los puestos directos y los indirectos– había alcanzado a 1.450.000

personas. A partir de la década del 90 el alojamiento también tuvo un fuerte

impulso. En la ciudad de Buenos Aires se inauguraron con categoría cinco

estrellas el Caesar Park, Park Hyatt (desde el 2001 Four Season), Sofitel

(2002), Hilton (2000) Intercontinental. Sheraton Hotel amplió su capacidad e

inauguró un nuevo establecimiento en Pilar. El Hotel Plaza pasó a integrar el

grupo Marriott International (Marriott Plaza Hotel) y el Hotel Panamericano la

cadena Crowne Plaza Interrnational. Se inauguraron, además, hoteles de menor

categoría de las cadenas americanas Howard Johnson,Amerian,Days Inn y las

cadenas españolas Melía y NH, entre otras, muchos posicionados como

establecimientos cuatro estrellas superior y destinados al segmento ejecutivo.

Por otra parte,se llevaron adelante importantes inversiones en

ampliación,remodelación y construcción de hoteles de menos de 5 estrellas. El

interior del país también se vio favorecido con la inauguración de nuevos

establecimientos. Con la finalidad de incentivar la realización de eventos, se

inauguraron algunos centros de congresos y convenciones, como los salones

construidos por los hoteles de 4 y 5 estrellas, el Centro Costa Salguero, y la

Sociedad Rural Argentina. La comercialización acentuó la venta de los ITC

(Inclusive Tour Charter) hacia destinos de moda, preferentemente relacionados

con la playa, dentro de los que se incluían Brasil y el Caribe. En 1992,

ingresó al país el primer Sistema Computarizado de Reservas AMADEUS que

facilito la comercialización de la actividad. Más tarde se sumaron SABRE,

GALILEO y Wordspan. Entre los aportes normativos se rescata la promulgación en

el año 1980 de la vigente Ley de Parques Nacionales N° 22.351. En 1992 se promulgó

la Ley de Convertibilidad. La misma preveía el compromiso gubernamental de

cambiar (convertir) 1 $ por 1 U$S y prohibía el ajuste inflacionario en

cualquier tipo de contrato a los fines de lograr una estabilidad económica. Su

finalidad fue la de captar inversores extranjeros, entre ellos los

correspondientes al rubro turismo. Sin embargo la captación del turismo

receptivo, al igual que la del turismo interno, se vio afectada por los altos

precios vigentes en el país. En el caso del turismo interno la afectación se

debió a que un porcentaje importante de nacionales viajó al extranjero,

perjudicando el desarrollo del turismo nacional. Con la ley N°25.561/02 de

Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, se puso fin a la igualdad 1

$ 1 US$, que permitía proyectar mejores condiciones para el desarrollo del

turismo. En 1992 mediante la Resol. N° 763 se creó, por disposición de la

Secretaría de Turismo de la Nación, el Registro de Idóneos en Turismo. Como

sede administrativa del Registro de Idóneos en Turismo se definió a la

A.A.A.V.y.T. (Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo). El 10 de

diciembre de 1999 se promulgó la Ley Nº 25.198, por la cual se declara de

interés nacional al turismo como actividad socioeconómica. El artículo 3º dice:

❘❚❚ “el Estado proveerá al

fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control

de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina,

otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de

la actividad industrial”. ❚❚❘

En 1995 entró en funcionamiento

el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–. Anteriormente se creó, en el marco de ese

organismo, la Comisión Especializada en Turismo cuya finalidad es impulsar el

desarrollo turístico conjuntamente con los países que lo integran.

El posturismo (vale tanto para Argentina como para el resto del mundo)

Para abordar este contemporáneo

punto de vista, es importante debemos tener en cuenta las expresiones de

Molina, precursor de este nuevo concepto, quien indica que: ❘❚❚

“como resultado del desarrollo tecnológico y del advenimiento de una sociedad

poscapitalista, se nos plantea la necesidad de conocer la nueva realidad que ha

comenzado a estructurarse” (MOLINA, 2000). ❚❚❘

El autor reconoce que el mundo ha

entrado en una gran etapa de cambios y que, desde luego, la actividad turística

no escapa a ellos; muy por el contrario: es la actividad que seguramente

permitió a la humanidad anticiparse a esos cambios. Molina entiende que

actualmente se está transitando una nueva etapa que él dio en denominar

acertadamente como el posturismo. Esta etapa no es simplemente la suma de las

anteriores, sino que plantea una ruptura con las formas anteriores de turismo

–las llamadas formas tradicionales–. Es decir, se produce un cambio de 180°.

Hay que poner fin a las formas tradicionales, dejar de repetir las viejas para

pensar en nuevas alternativas. Debe entenderse entonces que el posturismo se

constituye en un nuevo modelo y, tal como lo indica el citado autor, requiere

de un nuevo paradigma (valores, metodologías y técnicas.) En definitiva, el

posturismo se constituye en una nueva alternativa, en una opción para las

sociedades que buscan nuevos sentidos, nuevas experiencias y retos.

Características

fundamentales

Las características fundamentales

de la etapa posturística pueden sintetizarse del siguiente modo:

• Representa una transformación

radical respecto de las anteriores etapas. • Nulo o mínimo contacto con la

población local. Este es el caso de los productos resort, cruceros, parques

temáticos u otros que tienden a aislar al turista de la realidad local. • Uso

intensivo de la información que se constituye en clave. Es un recurso

estratégico tanto para el análisis del mercado, de la competencia, tendencias,

demanda, etc. • Gran sentido lúdico. Es un turista activo, más participativo,

que requiere de diversión y entretenimiento permanente. • Se puede desarrollar

en áreas súperdelimitadas. Éstas garantizan mayor seguridad y mayores experiencias

–por la concentración de actividades en espacio reducido–, en menor tiempo. •

Menor condicionamiento, por el avance tecnológico que permite crear productos

artificiales para el desarrollo a partir de la posesión de los recursos

naturales o culturales. • Más empresas virtuales. Día a día crecen las agencias

virtuales, las páginas web y la posibilidad de compra a través de Internet

tanto de las compañías aéreas, rent a car, cruceros, destinos turísticos,

agencias de viajes u otros. • Personal hipercalificado con multicapacidades.

Este personal no hace lo que puede hacer la tecnología, es quien humaniza la

actividad. Las multicapacidades significan que dentro de una empresa cada uno

entiende de cada una de las actividades que la integran y, en caso de ser necesario,

podrá desempeñarlas.

• Organismos de gobiernos

capacitados técnicamente. Trabajar con proyectos en forma conjunta con el

inversor y la comunidad. Dejar de lado la burocracia y la separación de los

poderes público-privado. • Mayor segmentación por estilos de vida. No tanta

importancia a la segmentación socioeconómica; y más importancia en el tipo de

actividades que quieren realizar los turistas. • Seguimiento permanente de

proyectos. Esto significa que si la demanda cambia permanentemente, la actividad

también debe hacerlo.

Molina plantea que “el éxito no

esta garantizado por lo que se tiene, sino por lo que se hace con lo que se

tiene”. Esto es, pueden existir destinos turísticos que tienen grandes

atractivos pero que, si no se aplica una efectiva alternativa de desarrollo y

gestión, no servirán de mucho en el momento de competir en el mercado. Es

interesante resaltar que, si bien se está iniciando el tránsito de esta nueva

etapa, no se dejan de lado las anteriores. En todo caso, se trata de una sumatoria

de experiencias: seguirán existiendo los destinos y productos tradicionales,

pero estos pueden o deben sufrir adaptaciones, y se sumarán a las nuevas

alternativas.

Retos del

posturismo para América Latina

¿Porqué diferenciar para este

análisis a América Latina del resto de las regiones del mundo?. Porque es una

vasta región muy rica en diversidades histórico culturales y naturales, con una

identidad que le es propia, inmersa en importantes condiciones de

subdesarrollo. No debería pretender competir con algunas características del

posturismo de los países desarrollados sino que debería sacar provecho de sus

características, tendientes a diferenciarse para de ese modo valorar otros

aspectos que le son propios. La región de América Latina, que cuenta con menos

recursos económicos que las desarrolladas, tendrá que maximizar sus capacidades

creativas y, tal como alguna vez Tofler dijo, habrá que activar nuestras

reacciones neuronales. Dicho de otro modo, si no se cuenta con mucho capital,

se debe analizar qué se puede desarrollar con el poco o casi nada de capital

con que se cuenta. Debe recordarse, para entender esto, que la mayoría de las

empresas que hoy son grandes empresas –incluyendo a multinacionales, entre las

que se encuentran todas las grandes cadenas hoteleras actuales– empezaron con

casi nada y pudieron lograrlo. Históricamente muchos destinos turísticos se

originaron de igual manera, es decir con bajo o nulo presupuesto, y actualmente

son destinos de alto reconocimiento en el mercado. Siguiendo el pensamiento de

Molina,Latinoamérica,desde su realidad,no puede y no debe marginarse de las

tendencias mundiales debido a que en el turismo la globalización es un hecho, y

cualquier destino puede o podría estar recibiendo turistas de cualquier lugar

del mundo. Por esto, el destino tiene que hacer hincapié en resaltar la

autenticidad de los atractivos naturales y culturales, la calidad del encuentro

con la población local, despertando el verdadero sentido del lugar pero

contribuyendo a generar, a partir de la creatividad, un mayor valor agregado a

la oferta turística y tender a incluir productos y servicios posturísticos. En

otras palabras, tender a innovar más. La estrategia está en diferenciarse de

los megaproductos de los países desarrollados apuntando a pequeños y medianos

emprendimientos que ofrezcan un mayor contacto cultural y natural ofreciendo

servicios diseñados de alto valor agregado, que no significa descuidar las

principales tendencias posturísticas –incorporación tecnológica, alta

cualificación e innovación permanente–.

Las

empresas posturísticas

Como consecuencia de que en el

turismo, como en cualquier otra actividad, las empresas son las que desarrollan

y comercializan los productos, éstas deben plantearse también la adopción de

una cultura posturística, adaptándose a las nuevas realidades del mercado. En

este sentido, resulta imperativo una tendencia cada vez mayor a la innovación,

una alta valoración por el conocimiento y la constante investigación y la

flexibilización en su funcionamiento organizacional que incluya un clima de

cooperación entre los miembros. Las empresas deben centrar todo su accionar en

la experiencia que desean tener los turistas –bien diferenciados por segmentos–

contribuyendo al desarrollo permanente de nuevos productos y a la mejora

continua, pues esta es la razón de su existencia. A continuación se incluye

para su análisis comparativo, el cuadro sobre los paradigmas de las empresas

industriales y las empresas posindustriales.

Uso

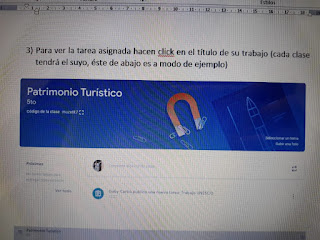

de CLASSROOM

1)Ingresar

a classroom.google.com

Les va a preguntar desde que mail

ingresan y uds seleccionan el que tienen en el celular.

O bajar la App desde Google Play

2)Deben

ir a ‘APUNTARSE A UNA CLASE’ y poner el código que informa a principio del

documento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario